Cien años después de la Declaración de Balfour

La asociación entre colonialismo imperial y colonialismo de asentamientos hace que la partición resulte imposible, ya que el único objetivo de éste es conquistar y sustituir.

“[…] me imagino que eso significa que los mahometanos y los cristianos deberán dejar su lugar a los judíos y que los judíos accederán a todos los puestos con preferencia; que se asociarán a Palestina de la misma manera que asociamos Inglaterra a los ingleses o Francia a los franceses; que los turcos y otros mahometanos en Palestina serán considerados extranjeros, de la misma forma que los judíos serán vistos como extranjeros en todas partes salvo en Palestina. Puede que incluso solo se debería garantizar la ciudadanía después de una prueba religiosa”.

Cuando Edwin Samuel Montagu, secretario de Estado para India, escribió su memorándum sobre “El antisemitismo de nuestro gobierno actual” (23 de agosto de 1917) a propósito de la Declaración de Balfour, mostró una clarividencia que sigue de actualidad 100 años más tarde. No es el único. En una carta dirigida a sus padres, la analista política y espía británica, Gertrude Bell, afirmaba: “Es como una pesadilla en la que podemos ver todos los horribles acontecimientos venideros sin poder alargar la mano para impedirlos”.

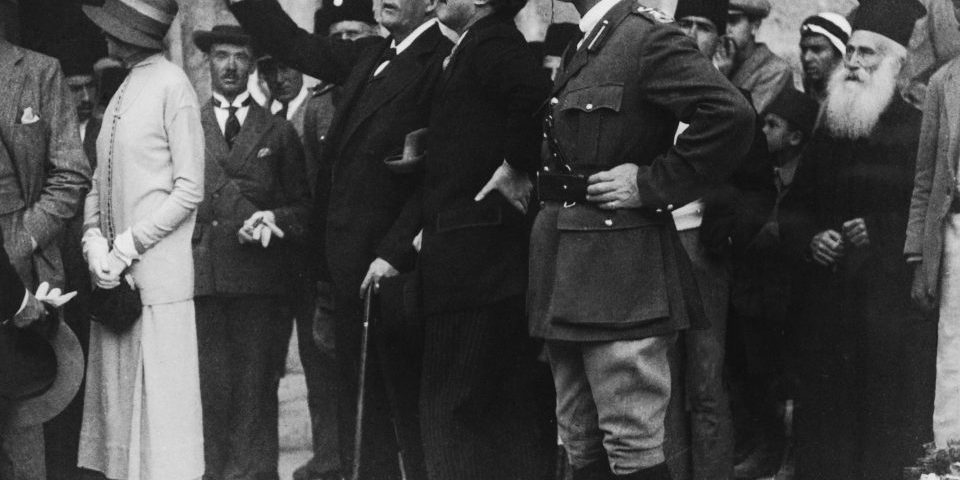

Sin embargo, las advertencias y las oposiciones no impedirían que el gobierno británico enviase la declaración, escrita por el ministro de Asuntos Exteriores, Lord Arthur James Balfour, a Lord Lionel Walter Rothschild el 2 de noviembre de 1917.

En pocas líneas, Gran Bretaña se atribuía Palestina para situar en ella al “pueblo judío”, o más bien al movimiento sionista, al que consideraba útil en la defensa de sus intereses: “El gobierno de Su Majestad se plantea favorablemente el establecimiento en Palestina de un Hogar nacional para el pueblo judío y dedicará todos sus esfuerzos a facilitar el cumplimiento de este objetivo, conviniendo claramente que nada se hará que pueda vulnerar tanto los derechos civiles y religiosos de las colectividades no judías que existen en Palestina, como los derechos y el estatuto político, de los que gocen los judíos en cualquier otro país”.

Unas líneas que supusieron un giro decisivo en la historia de Palestina y del mundo árabe. De hecho, esta declaración ratificó la división de los territorios árabes del Imperio Otomano, la separación de Palestina de este espacio, y creó un movimiento colonial de asentamientos en Palestina.

Hoy, 100 años después de la Declaración de Balfour, 70 años después del Plan de Partición de la ONU y 50 años después de la guerra de los Seis Días, el análisis de la declaración mediante un enfoque en el que se asocia el estudio del colonialismo y del colonialismo de asentamientos permite relacionar con coherencia los acontecimientos de los últimos 100 años en Palestina. Desde esta perspectiva, este artículo abordará, en primer lugar, la introducción de la separación y de la partición a través de un colonialismo imperial; en segundo lugar, la Declaración de Balfour, sus razones y la oposición que pudo suscitar; y, finalmente, la superación y la negación de la partición colonial por parte del sionismo como movimiento colonial de asentamientos.

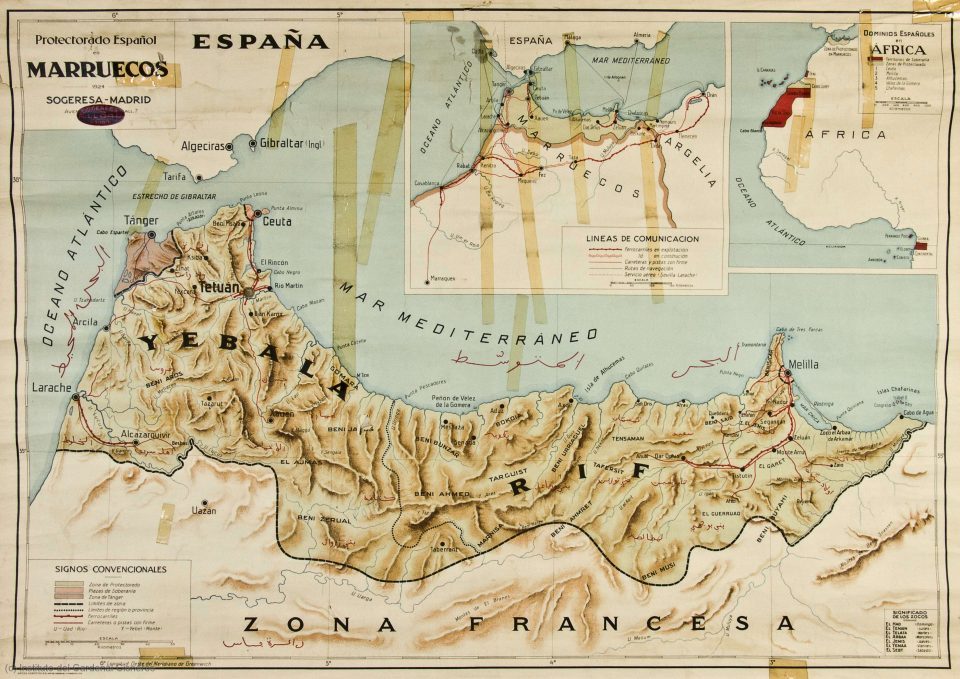

Primera Guerra mundial, imperialismo, partición y separación

Justo antes de la Primera Guerra mundial, el Imperio Otomano era un campo de batalla entre las potencias coloniales en torno a unos intereses económicos en el que ya se observaban los primeros signos de la futura partición (Rashid Khalidi, 1980). En 1915, el alto comisionado británico en Egipto, Henry McMahon, y Sayed Hussein bin Ali, el jerife de La Meca, entablaron correspondencia con el objetivo de establecer las modalidades de la colaboración entre los árabes –en realidad los hachemíes– y los británicos contra el poder otomano. Esta correspondencia permitió, sobre todo, introducir el concepto de partición regional siguiendo unas líneas étnico-religiosas.

De hecho, en su primera carta a McMahon fechada el 14 de julio de 1915, Hussein anunciaba las futuras fronteras del territorio árabe independiente al final de la revuelta árabe. Este comprendía el espacio que se extendía desde el Mediterráneo hasta Persia, de Adana, en el Norte, hasta el Océano Índico, en el Sur. Estas fronteras surgieron de las conversaciones con las sociedades secretas arabistas en Siria. Los británicos respondieron excluyendo a las regiones que consideraban que “no eran puramente árabes”, es decir, las regiones en el Norte habitadas por turcos, kurdos y armenios y, en el Oeste, Líbano, en el que había cristianos bajo protección francesa. Palestina, por su parte, nunca se mencionó y no formaba parte de la exclusión británica solicitada por McMahon; y a los árabes judíos no se les incluyó en la ecuación…

Fuente: politicaexterior